部門概要

計測技術・物理線量評価部門では、放射線(能)計測技術と物理学的アプローチによる被ばく線量評価手法の開発と高度化を行っています。被ばくの状況を正確に理解するため、人体中のみならず環境中の放射線(能)計測や核種分析などを実施することが必要です。被ばくが生じる場所での放射線の種類や放射能濃度から線量を推定し、その評価値を補完するために様々な試料を採取し分析を行います。また、人体に取り込まれた放射性核種の測定から数理モデルを用いて内部被ばく線量を評価します。特に、被ばくの原因となる放射性核種を同定することは正確な線量評価にとって不可欠ですが、緊急時のように迅速性や簡便性が求められる計測技術の開発も行っています。

部門構成

- 教 授 床次 眞司

- 准教授 大森 康孝

- 技術補佐員 飯島 駿太郎

- 技術補佐員 小島 康太

- D3 橋本 啓来(理化学研究所大学院生リサーチ・アソシエイト)

- D2 Radhia Pradana(弘前大学SPRINGスカラシップ研究学生)

- D2 Saowarak Musikawan

- D1 古川 理央(社会人大学院生; 産業技術総合研究所)

- M2 酒井 優菜

- M1 小西 美咲

- M1 Pluemjit Theerawat

- 研究教授 James P. McLaughlin(アイルランド・University College Dublin)

- 研究教授 古川 雅英(琉球大学)

- 研究教授 小平 聡(量子科学技術研究開発機構)

- 客員研究員 Eka Djatnika Nugraha(インドネシア・National Research and Innovation Agency)

- 客員研究員 Miroslaw Janik(量子科学技術研究開発機構)

- 客員研究員 玉熊 佑紀(長崎大学)

- 客員研究員 福原 隆宏(株式会社アドフューテック)

- 客員研究員 笹野 理(三菱電機株式会社先端技術総合研究所)

現在の研究テーマ

A. 被ばく評価(物理学的線量評価)

- 高自然放射線地域住民の被ばく線量と健康影響の評価

- 被ばく線量の推定に必要な各種パラメータの評価の精緻化

B. 放射線測定器及び校正場の開発・高度化

- 小型放射線・放射能モニタの開発および高度化

- 放射性ガス・エアロゾル曝露標準場の開発および高度化

C. その他

- 放射線・放射能測定機器および測定法の標準化(国際規格の策定・改訂)

- 放射線被ばく低減法の開発

- 放射線リスクコミュニケーション

- 放射性物質の環境中における動態

実験室・設備

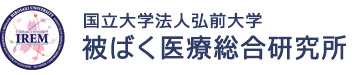

| 放射性ガス・エアロゾル曝露標準場 | 走査式モビリティーパーティクルサイザー |

|---|---|

|

|

| ポータブル粒度分布測定器 | 固体飛跡検出器自動読取システム |

|---|---|

|

|

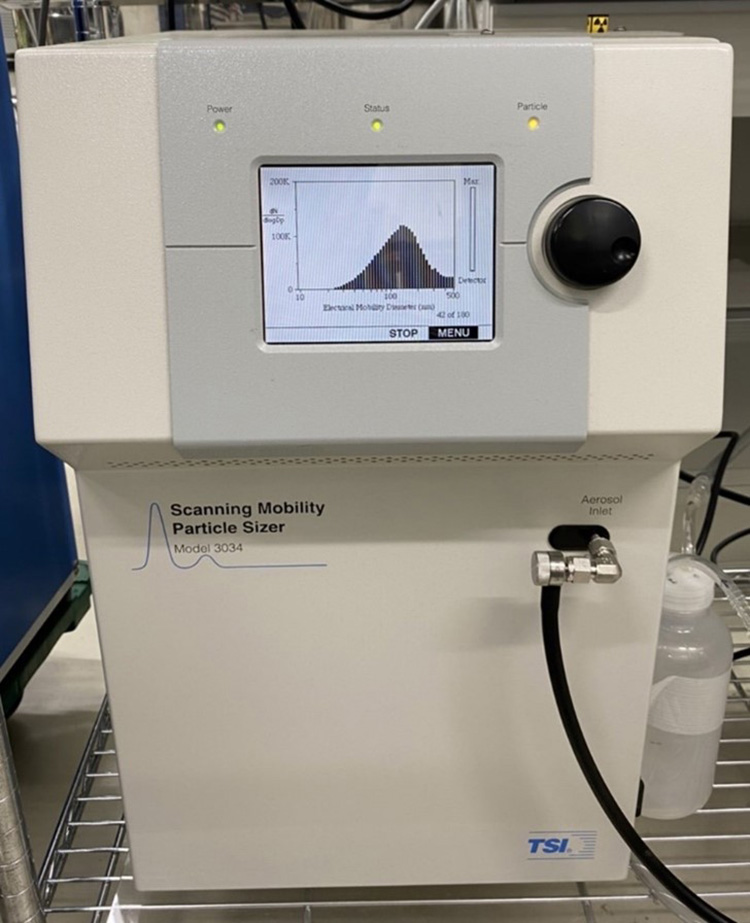

| アルファ線カウンタ | 高純度ゲルマニウム半導体検出器 |

|---|---|

|

|

| 防水膜ラドン拡散測定システム | 放射線・放射能遠隔モニタリングシステム |

|---|---|

|

|

最近のプロジェクト

〇文部科学省科学研究費助成事業プロジェクト

- 基盤研究(A) 「ラドンとPM2.5の複合被ばくによる肺がんへの影響とその低減策の確立」(2024年度~)

- 基盤研究(C) 「空間放射線量に対する積雪の影響:原子力災害への備えと新たな積雪水分量測定法の開発」(2022年度~)

- 国際共同研究加速基金(海外連携研究)「ラドンの肺がんリスク評価は妥当か?カザフスタンの高ラドン濃度地域における再検証」(2023年度~)

〇政府・財団系研究費助成プロジェクト

- 環境省 放射線健康管理・健康不安対策事業(放射線の健康影響に係る研究調査事業)「福島県民の放射線被ばくに対する理解向上を目指した自然及び人工放射線からの公衆被ばく線量調査」(2024年度~)

- 公益財団法人JKA 競輪とオートレースの補助事業 標的アイソトープ治療に用いる人工アルファ線放出核種の高感度迅速検知システムの開発補助事業(2024年度~)

〇終了したプロジェクト

- 基盤研究(A) 「放射性物質の吸入摂取による内部被ばくメカニズムの解明に資する工学的アプローチ」(2020年度~2023年度)

- 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))「インドネシア・スラウェシ島における特異な放射線環境での住民の被ばく実態調査」(2018年度~2020年度)

- 経済産業省 戦略的基盤技術高度化支援事業 「ポータブル環境放射線測定機器による放射線率及び放射能濃度のリアルタイム可視化システム」(2020年度~2022年度)

- 環境省 放射線健康管理・健康不安対策事業(放射線の健康影響に係る研究調査事業)「浪江町民のための被ばく線量調査」(2017年度~2019年度)

- 公益財団法人JKA 競輪とオートレースの補助事業 内部・外部被ばく線量を同時に測定するための一体型測定器の開発補助事業(2020年度)

- 住友財団 環境助成 「タイ北部の肺がん多発地帯における天然起源放射性物質による吸入被ばく実態調査」(2018年度~2019年度)

〇海外との国際共同研究

- 放射線と大気汚染の複合ばく露による健康影響に関する研究(タイ)

- 高自然放射線地域における放射線被ばくの実態調査(インドネシア)

- 地下資源開発地域における職業人や公衆の被ばく実態調査(インドネシア・タイ・カザフスタン)

- アフリカ諸国における放射線被ばくの実態調査(カメルーン・ケニア・ナイジェリア)

- ラドン測定機器に関する研究所間国際共同比較実験(ドイツ・インド)

〇民間企業とのプロジェクト

- 放射性ダストモニタの開発

- 医療用人工アルファ線放出核種の高感度迅速検知システムの開発

部門の特徴など

計測技術・物理線量評価部門は、さまざまな外部資金を活用して、国内外の研究機関や民間企業と多くのプロジェクトを進めています。留学生が多く在籍し、国際交流も盛んです。研究活動以外には、定期的なゼミの開催は勿論のこと、課外活動など様々なイベントがあります。